急募★一緒に働く仲間を募集中です♪

2022年4月12日

こんにちは!

この4月にご入学、ご就職を迎えられた皆さま、おめでとうございます!

今年は入学式の頃に桜が満開で、とてもきれいでしたね!

その後もあたたかな陽気が続き、外に出ればさながら、春爛漫といった感じですね♪

さて、歯科医院なかやでは、一緒に働いてくれるスタッフを募集しています。

この春以降、スタッフの産休・育休が重なり、人手不足に陥りかけています💦

ご来院いただいている患者様たちはもうご存知でしょうが、歯科医院なかやは院長をはじめ若いスタッフが多く、皆仲が良く、和気あいあいと仕事をしています。

もし、就職をお考えの方、転職先をお探しの方がいらっしゃいましたら、ぜひお声がけください!

私たちと一緒に楽しくお仕事しませんか?

勤務時間や勤務日数については柔軟に対応いたします。

(週1日、3時間からOKです☺)

募集職種は、歯科衛生士および歯科助手です。

(ちなみに、歯科助手は資格不用、どなたでもできるお仕事です🍀

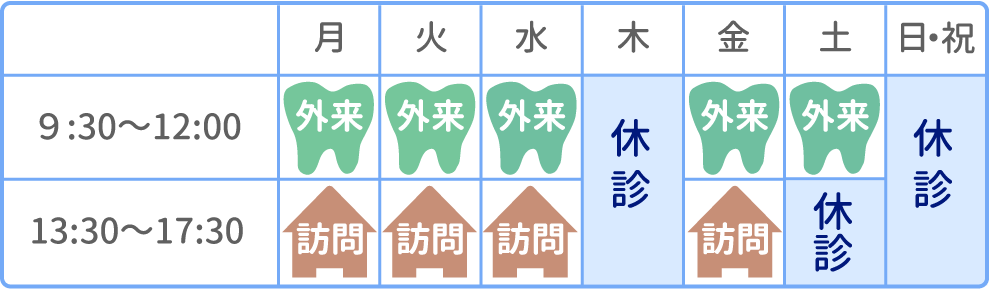

診療の補助、訪問診療の荷物の用意、車の運転などをしていただきます。)

どちらも、経験不問、初心者の方、ブランクのある方もOK。

人とコミュニケーションをとるのが好きな方、大歓迎です。

もし皆さまのご家族やお知り合いで、お心当たりの方がいらっしゃいましたら、ぜひ歯科医院なかやでのお仕事をご紹介くださいね♪

ホワイトニングで気分も見た目もリフレッシュ♪

2022年3月2日

だんだんと春めいた日が増えてきましたね。

温かな風に、なんだか心までウキウキしてしまうこの頃です♪

さて、3月・4月はいろいろと生活に変化がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

イメージチェンジして気分をリフレッシュするのもおススメです。

歯の白さは、第一印象を左右する重要な要素です。

汚れていたり、黄ばんでしまっていると清潔感は減少、不健康に見えてしまうこともあります。

けれども、歯の黄ばみは普通の歯磨きではなかなか落とせません。

新生活が始まったり、新しい出会いの多い春、歯のホワイトニングはいかがでしょうか。

ホワイトニングには、

◎オフィスホワイトニング

◎ホームホワイトニング

◎セルフホワイトニング

などの種類があります。

◎オフィスホワイトニングは、歯科医院で専用の薬剤や機器を使い、ドクターや衛生士さんに施術してもらいます。

歯科医院でしか使えない薬剤を使用して歯を白くするため、即効性が高いというメリットがあります。

◎ホームホワイトニングは、マウスピースに自分で薬剤を塗って装着します。

毎日の装着時間は1~2時間程度で、好きな時間にできます。

効果が出るまでに早くて2週間程度かかりますが、手軽な料金でできることと、効果が比較的持続しやすいことが特徴です。

◎セルフホワイトニングは、歯科医院などでスタッフの指導をうけながら自分でケアするホワイトニングです。

1回の時間が30分程度と短時間かつ料金もお手頃、そしてスタッフがそばについていてくれるので安心です。

歯の表面の汚れを落とし、歯本来のもつ白さに近づけることができます。

ホワイトニングが気になった方は、どうぞお気軽にお問合せくださいね♪

防災グッズに口腔ケアグッズを

2022年1月26日

皆さま、遅ればせながらですが、新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、1月17日は27年前に阪神淡路大震災が起きた日でしたね。

復興は進みましたが、南海トラフ大地震や富士山噴火は、私たちが生きているうちに起こると言われています…

近年は地震だけではなく、毎年のように集中豪雨による洪水や土砂災害がおこり、被災され避難生活を強いられる方も多くいらっしゃいますね。

阪神淡路大震災で実施された歯科医療支援のデータからは、被災地では

・歯性感染症

・重症口内炎

・入れ歯の紛失や破損

が増加することがわかっています。

災害時には口腔内が汚れて微生物が増加し、かつ体力が低下するために免疫力も低下してしまうのです…

災害時には誤嚥性肺炎も増えますが、その直接的な原因は口腔内の細菌の増加です。

水不足から普段通りのお口のお手入れができなくなり、細菌を含む唾液を誤嚥することが、肺炎につながってしまうのです。

そこで、災害時の肺炎を予防するためにも、お口のケアをすることがとても大切になってきます。

防災グッズにはぜひ口腔ケア用品を入れておきましょう。

歯ブラシ、マウスウォッシュ、口腔ケア用のウェットティッシュ、またキシリトールガムなどのシュガーレスガムなどを、ぜひ防災用品の中に入れておいてくださいね。

2021年12月29日

年末になり、急に冷え込みが厳しくなりましたね!

冬本番の雪景色になったところも多いようですね。

子どもたちは雪遊びができるから大喜び♪

でも大人はちょっと外出が億劫になってしまいますね。

そんな雪も、暖かい部屋の中から眺めるのはイイものです…

歯科医院なかやでは、本年最後の外来診療が一昨日まであり、そして今日まで訪問診療を行っておりましたが、明日からは年末年始休みをいただきます。

新年は1月7日(金)より診療いたします。

ご縁のあった皆さま、今年一年どうもありがとうございました。

年末年始、皆さまが心身ともに穏やかに、そして楽しく過ごされることを願っております。

どうぞ良いお年をお迎えください。

年末年始休業のお知らせ

2021年11月17日

気づいてみればもう11月も半ばですね!

そろそろ年末の予定を考え始めている方も多いのではないでしょうか。

歯科医院なかやの年末年始の外来休診日のお知らせです。

2021年12月28日(火)~2022年1月6日(木)

の期間、外来診療をお休みさせていただきます。

ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、ご理解・ご了承のほどよろしくお願いいたします。

長野放送「ふるさとライブ」

2021年11月10日

皆さま、いかがお過ごしですか?

寒くなってくるのとともに、山の紅葉が大分進んできましたね!

紅葉狩りを楽しまれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

11月8日は「いい歯の日」でした。

この「いい歯の日」に因んだTV番組がありますので、お知らせします。

長野放送「ふるさとライブ」

放送日時: 11月15日(月) 14:45~15:15 内

内容: 松山三四六県民健口大使による歯科保健啓発活動

ぜひご覧くださいね♪

第46回 歯と口の健康を守る 群市民大会

2021年10月13日

秋もますます深まってきましたね♪

食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、どんな秋を皆さまはお楽しみでしょうか。

昨年同様、今年も「歯と口の健康を守る郡市民大会」が、それぞれの歯科医院を会場に催されることになりました。

歯科医院なかやでも、お口のチェック(成人)および、フッ化物塗布(小学校3年生以下)を実施します。

どちらも無料♪ですので、ぜひこの機会に受診されてみてはいかがでしょうか。

実施期間:11月8日(月)~13日(土)

★実施期間内にお電話にてご予約ください。

東京 デンタルフェスティバル 2021

2021年10月5日

爽やかな秋の季節ですね!

紅葉はもう少し先のようですが、イチョウの葉が色づき始め、コスモスがあちこちできれいです♪

11月14日に開催される東京デンタルフェスティバルのお知らせです。

Webで参加するイベントになります。

「若さを保つ口腔ケア~楽しく食べて、お口をととのえ、健康になろう~」

開催日時:2021年11月14日(日) 14:00~16:00

体の健康と若さを保つために大切なお口のケアについて、専門家の先生による講演、元トップアスリート(シドニーオリンピックの水泳銅メダリスト、田中雅美さん)によるゲストトーク、そしてシンポジウムまで開催されます。

事前申し込み制、オンラインLIVE配信のこのイベント、なんとお申込の方全員にオーラルケアグッズのプレゼントがあり、さらに、最後まで視聴しアンケートに答えると、抽選でお取り寄せグルメギフトやAmazonギフト券が当たるそうです!

申込み方法や詳細については、こちらでご確認くださいね。

秋の身体とお口の健康

2021年9月22日

暑い夏になったと思ったら大雨が続き、そしてその後にまた残暑が厳しい日が続きましたね。

まだまだ暑さは残っていますが、もう秋分。

残念ながら、楽しみにしていた中秋の名月はお天気に恵まれませんでしたが、あちこちから虫の音が聞こえ、朝晩は大分肌寒く感じることもありますね。

秋口は、暑い夏の疲れからくる症状が出てきやすいですね。

皆さんはお体の不調ありませんか?

疲れをとるためには十分な睡眠、栄養バランスの良い食事が大切ですが、夏の間は熱帯夜による睡眠不足や、暑さによる体力低下があり、食欲も落ち気味だったのではないでしょうか。

実は、夏の疲れは身体だけではなく、お口の中の環境にもダメージを与えているのです。

夏は汗をかくので体内の水分が不足しやすく、唾液の分泌量も減少するためにお口の中もネバネバし、乾燥した状態になります。

唾液が少なくなると、本来唾液によって洗い流されるはずの舌苔(舌の表面についた汚れ)が残りやすくなります。

また、夏バテで免疫力が低下するとお口の中の細菌が活発になります。

このような状態が口臭を招いてしまうこともあります。

また免疫力が弱まると、歯や歯ぐきの痛みや腫れを引き起こし、歯のトラブルにもつながります。

口腔環境の悪化とともにむし歯や歯周病などの進行を早めてしまうのです。

歯周病はあまり自覚症状がなく、気づかないうちに進行してしまうこともありますので、体が疲れているな、夏バテの余韻がまだ残っているなと感じたら、意識して噛む回数を増やし、唾液の分泌量を高めるとよいですね♪

これまでも何回か触れてきたように、唾液腺のマッサージも効果的ですよ。

どうかこの秋も、体調にお気を付けてお過ごしくださいね。

正しいガムの噛み方

2021年8月18日

前々回はガムの効用をお伝えしましたが、今回はどんなガムが良いのか、どんな噛み方が良いのか、書いてみたいと思います。

皆さんもご存知のように、虫歯予防にはなんといってもキシリトールガム!

でも一般的に市場で売られているキシリトール配合ガムは、キシリトールの含有率が低く、ショ糖などむし歯の原因となってしまう糖分が含まれているものもあります。

歯科医院などでキシリトール100%ガムを購入するのがよいのですが、入手しにくい時には、ガムの噛み方に気を付けてみてください。

ガムを噛む際に、味がなくなったらすぐにポイッとするのはやめましょう!

味がなくなったら捨てて次のガムを噛み始める、という噛み方では、歯の表面に常に糖分が付きっぱなしの状態になってしまい、むし歯を招いてしまいます。

ガムは味がなくなっても、しばらくの間噛み続けてください。

そうすることで、歯とお口の掃除ができるのです。

さらに、ガムを噛み続けることで、唾液の分泌も促されます。

ガムを噛むのに良い時間帯は、1日に3~4回、食事と食事の間に10~20分噛み続けるのが良いようです。

ちなみに昨今、子どもの歯列治療のために、ガムを用いることも次第に増えてきています。

そんな治療なら、お子様も楽しんでできそうですね♪

夏季休業のお知らせ

2021年7月28日

夏本番の暑さですが、皆さんいかがお過ごしですか?

水分・塩分、それから睡眠をしっかり摂って、夏バテ・熱中症にお気をつけくださいね。

歯科医院なかやの夏季休業の日程をお知らせいたします。

8月13日(金)~8月16日(月)を夏季休業とさせていただきます。

8月12日(木)は休診日です。

また、今年は山の日が8月8日に移動となったため、翌8月9日は振替休日で休診となります。

ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

健康寿命・若々しい脳を保つために… ガムの効用

2021年7月7日

日本は平均寿命が世界一、というのは皆さんご存知の事実です。

子どもの頃、七夕の短冊に「家族が健康で長生きできますように…」と願い事を書いた方も、多くいらっしゃるかもしれませんね。

でも、日本人の「健康寿命」がほかの国に比較してとても短いことは、あまり知られていないのではないでしょうか。

健康寿命とは、健康上の支障がなく日常生活が送れる期間のことをいいます。

つまり、平均寿命から健康寿命を引いた年数が、寝たきり状態、または介護が必要な期間なのです。

寿命がいくら長くても、健康寿命が短ければ、人生を謳歌できませんね…

なんだか暗い話になってしまいましたが、ここで朗報です!

自分の歯でしっかり噛むことは、この健康寿命を延ばすことにつながります!

噛むことは脳を活性化させ、鍛えることにもつながるので、よく噛んで食べることで、いつまでも若々しい脳を保つことができるんです♪

食べ物を噛んだり、飲み込んだりする時、脳は休みなく活動しています。

咀嚼(噛むこと)することは、口の中で消化しているだけではなく、脳を活性化することに貢献しているのです。

さて、この咀嚼を日常的に習慣にできる動作があるんです!

それが「ガムを噛む」こと。

スポーツ選手がガムを噛むことによってパフォーマンスが向上したり、労働後の疲労がガムを噛むことで軽減できることも、研究によって明らかにされています。

さらに、運動・労働といった身体を動かすことへの影響だけでなく、記憶や学習能力といった知能への影響も強く示唆されているのです。

これは、噛むという動作が脳の中でも特に学習・記憶と深く関わっている前頭前野や海馬という部分を活性化できるからなんです。

そしてなんと、よく噛むことは、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌が促進し、ストレスを緩和できることも分かっているそうです。

事実、ガムを噛むことでアルファ波(リラックス状態でより大きく現れる脳波)の増大が顕著にみられるそうです♪

次回はどんなガムが良いのか、どんな噛み方が良いのかをお伝えします♪

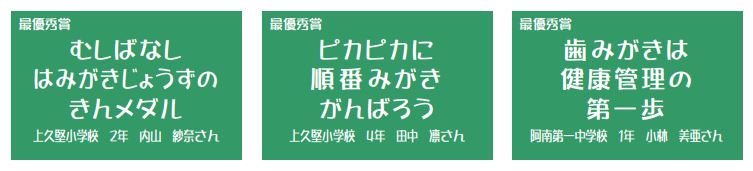

歯と口の健康ポスター・標語コンクール

2021年7月7日

こんにちは、

本格的な夏ですね。

暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか?

毎年、歯と口の健康意識が高まることを目指し、小中学生から歯と口の健康に関するポスターと標語が募集されていること、ご存知でしょうか。

学校からのお知らせで目にしたり、歯科医院に飾ってあるのを見かけた方もいらっしゃるかもしれませんね。

【昨年の受賞作品】

http://www.iiha-iida.com/images/2020con.pdf

2021年も、9月10日まで応募を受け付けています。

締め切り間近になってしまいましたが、よかったら参加してみてくださいね♪

腸活にオリゴ糖! 手軽に摂れる「ラフィノース100」

2021年6月23日

皆さんの腸は元気ですか?

昨今、食事や運動などによって腸内環境を整えて、健康な身体を手に入れる「腸活」が話題です。

発酵食品やサプリメントから生きた善玉菌「プロバイオティクス」を体内に取り入れることが、従来の「腸活」でした。

しかしながら外から取り入れた菌は、腸内にある程度の期間存在しても、定着せずに出て行ってしまうことが明らかになりました。

そこで最近では、その人の腸内にもともと存在する善玉菌を増やしてくれる「プレバイオティクス」を摂取する方法が注目を集めています。

主な「プレバイオティクス」には、食物繊維とオリゴ糖があります。

オリゴ糖は善玉菌として働いてくれるビフィズス菌の大好物!

このオリゴ糖は、大豆、玉ねぎ、ごぼう、ニンニク、アスパラガス、バナナなどの食品にも多く含まれています。

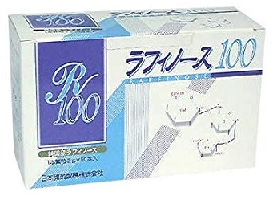

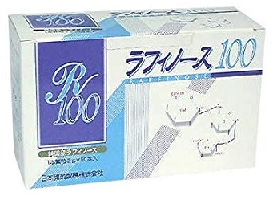

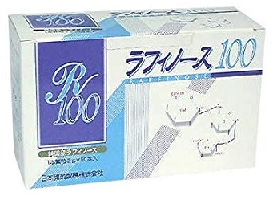

ラフィノースは、ビート(甜菜)から抽出・精製された高純度の結晶オリゴ糖です。

そしてこのラフィノースは、胃や小腸で消化吸収されずに大腸まで達します。

大腸でラフィノースはビフィズス菌や乳酸菌のエサとなり、それらの菌を増やしてくれます。

ですからラフィノースを飲み続けることで、腸内環境が整っていくのです。

善玉菌が増えて腸内環境が整うと、病原菌の感染防止、免疫力の強化などの様々な健康維持につながります。

免疫力の下がっている方やアレルギー反応を起こしやすい方は、ラフィノースがやさしく腸内環境を整えるのに役立ってくれます♪

ラフィノースはほんのり甘いオリゴ糖です。

ラフィノースの甘さは、砂糖の甘さの5分の1程度。

そのまま召し上がってもよいですし、お茶などの飲み物や味噌汁に混ぜても美味しく摂れます。

加熱しても大丈夫なので、ご飯に混ぜて炊いても良いですね。

胃や小腸で消化吸収されないため、糖分やカロリーが気になる方にもおススメです。

また、むし歯の原因になりにくいのも嬉しいですね♪

歯科医院なかやでおススメしているオリゴ糖は、「ラフィノース100」。

子どもからお年寄りまで安心して召し上がっていただける国産ビート(甜菜)100%を原料としたものです。

腸内環境改善のためにオリゴ糖をとる方が多いと思いますが、腸内環境は食生活、睡眠、運動、ストレスなどの様々な生活習慣の影響を受け、日々変化しています。

健康な腸づくりは毎日コツコツと続けることが大切!

「ラフィノース100」ならスティック状の袋に入った顆粒を毎日摂るだけです。

手軽に始められるオリゴ糖、「ラフィノース100」を毎日の習慣にとり入れてみてはいかがでしょうか。

歯と口の健康週間 6/4~10

2021年6月4日

6月に入り、大分蒸し暑さが増してきましたね。

今日は雨。

気温や湿度が高くなると、食欲も落ちがちですが、しっかり食べて健康を維持しましょうね♪

そのためには「歯」がとっても大切です。

そして今日、6月4日から10日までは、歯と口の健康週間!

健康で丈夫な歯をキープするためには、よく噛んで食べることが大切です。

卑弥呼の時代(弥生時代)は1食で噛む回数が3,990回だったのに対し、現代の食生活ではなんとその6分の1以下の620回しか噛んでいないのです!

弥生時代の献立の例として挙げられるのは、玄米(もち米)、ハマグリのうしお汁、鮎の塩焼き、長いもの煮物、魚の干物、ノビル、もろみ、クルミ、栗 など。

現代よく私たちが口にするものには、ロールパン、コーンスープ、ハンバーグ、スパゲッティ、ポテトサラダ、プリン など、軟らかい食べ物がたくさん…

軟らかく食べやすい料理や加工食品が増え、昭和初期の頃の食事と比べても、噛む回数は半分になってしまっているようです。

よく噛むことにはメリットがたくさん!

「ひみこのはがいーぜ」(卑弥呼の歯がイーゼ)と覚えてくださいね♪

ひ → 肥満防止:よく噛んでゆっくり食べると食べ過ぎを防ぐことにつながります。

み → 味覚の発達:食べ物の形や固さを感じ、味がよく分かるようになります。

こ → 言葉の発音がはっきり:口の周りの筋肉を使うことで、あごが発達し、表情が豊かになったり発音がきれいになったりします。

の → 脳の発達:脳に流れる血流量が増え、発達につながります。

は → 歯の病気予防:噛むと唾液が多く分泌され、むし歯や歯周病の予防になります。

が → がん予防:唾液に含まれる酵素は、食品中の発癌物質の作用を抑えてくれます。

い → 胃腸の働きをよくする:消化を助け、胃腸の働きを活発にします。

ぜ → 全身の体力向上・全力投球:丈夫な歯とそしゃく力があると、運動するときなどにしっかり歯を食いしばり力が出せます。体が活発に動くと、仕事や遊びにも集中できます。

普段の食事をちょっと意識して、噛みごたえのある食材を取り入れたり、切り方・調理の仕方を工夫してみてはいかがでしょうか。

たくあん、さきいか、ニンジンなどの生野菜、ナッツなどの食品を積極的にとったり、同じ食材でも、大きめに切ることで噛む回数が変わってきます。

また、子どもさんには「ゆっくり食べようね」と声がけをしてあげることも有効です。

子どもにとっても大人にとっても、噛んでいることを意識しながら料理をよく味わい、食事を楽しむ機会を積み重ねていくことは、脳への適切な刺激につながります♪

小児矯正(体操)用の部屋ができました♪

2021年5月17日

こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。

新学期が始まり約1か月半が経過しましたが、

さっそく歯科健診が実施された小学校や幼稚園・保育園もあるのではないでしょうか。

健診結果によっては、むし歯のほかに、咬合や歯列に問題のある場合も歯科受診を勧められますね。

歯科医院なかやでは、筋機能療法を用いた小児歯科矯正にも力を入れています。

この小児矯正は、お口や体全体の機能とバランスを高めることにより、ワイヤーを装着せずにきキレイな歯列を獲得するものです。

ワイヤーがないため、歯ブラシが楽で、運動時などの危険がない、見た目を気にしないで済むなどたくさんの利点があります。

ワイヤー装着の代わりに、マウスピースを使用したり、お口と体の簡単なトレーニング(体操)をしたりします。

歯科医院なかやに受診いただいた際にも一緒に体操をしますが、今まではそのための場所があまりとれず、チェアサイドの狭い空間でやっていました。

ほかの患者様に、体操の際の足音などでご迷惑をおかけすることもありました。

が、この度、診療室を拡張し、矯正の体操用に部屋を新設いたしました!!!

今までよりもかなり広くなり、声や物音をたてることを気にしないで済むようになりました。

のびのびと体操し、健やかなお口・身体を目指しましょうね♪

GW休診のお知らせ

2021年4月14日

こんにちは。

すっかり温かくなり、木々の緑が目にまぶしく、あちこちで目にする花の色に心が躍る季節ですね♪

そろそろGW。

こんな季節には自然の中で過ごしたり、庭仕事に精を出すのも楽しいですね☺

歯科医院なかやのGWの休診日をお知らせいたします。

4/30(金) 訪問診療のみ となります。

5/1(土)~5/5(水) 休診 とさせていただきます。

*なお、4/29(木)および5/6(木)は通常通り休診日になります。

ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

むし歯になる要素とその予防

2021年3月24日

甘いものは食べたいけれど、できればむし歯にはなりたくない…

ではどんな時にむし歯ができてしまうのでしょう?

むし歯ができる4つの要素

むし歯には

・食品中の糖

・口の中の虫歯菌

・歯の周りに酸が停滞する時間

・歯と唾液の質

の4つの要素すべてが影響しています。

むし歯のできやすさは親からの遺伝、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

確かに、むし歯のなりやすさを決める歯や唾液の質といった体質が遺伝することはありますが、むし歯は気をつけることで予防が可能です。

虫歯を予防するため必要なことは…

・正しい歯磨き

食事をして歯を磨かないでいると、歯の周りに白くてネバネバした歯垢(プラーク)が付着します。その中にいるたくさんの細菌が、糖をエサにして酸を出し、歯が溶けていく原因となるのです。

毎食後の歯磨き、そして1日1回はしっかりと時間をかけてブラッシングするのが理想です。フロスも使うと歯と歯の間のプラークも除去できるので、なおGoodですね!

また、だらだら食べでは常に口の中が酸性に傾いてしまいます。食事と食事の間は時間を空け、溶けた歯が唾液の作用により修復される時間をつくってあげることが大切です。

・定期的な歯科受診

プラークがたまると膜のようなものが形成されて普通の歯磨きでは落としきれなくなってしまいます。

定期的に歯医者でクリーニングしてもらい、虫歯菌の温床を取り除きましょう。

・野菜を多くとる

砂糖はもちろん、むし歯の大きな原因となりますが、食品中の糖は甘いものに限られません。ご飯やパンに含まれているでんぷんも、アミラーゼによって分解されると糖に分解されます。

それに対し、野菜はほぼアルカリ性の食品です。口の中の酸を中和させてpHの低下を防いでくれます。

・水分補給

こまめに水分補給することで、口の中のpHを中性に保ってくれる唾液の量を増やすことができます。また、ドライマウスでは歯垢がいつまでも口内に残ってしまいます。

先月お伝えしたエクササイズにあるような、唾液腺のマッサージをするのもおススメです。

むし歯になってしまうかどうかは、普段の習慣が大きく影響しています。

上にあるようなことに気をつけて毎日を送ってくださいね♪

乳歯のむし歯に要注意!

2021年3月10日

「乳歯の虫歯は広がりやすい 放っておくと永久歯に影響が出ることも」

ご自分の乳歯のことを覚えていますか。私はグラグラした乳歯が気になり、ずっと舌の先で歯を触っていました。グラグラするのがだんだん激しくなって歯が抜けると、その歯の歯茎に埋まっていた部分がギザギザになっていて指先でなぞった記憶があります。

このギザギザした部分は歯の根=歯根(しこん)=が溶けて残ったところです。歯根は歯茎に埋まっている支柱のようなものですが、その乳歯の後に生え替わる永久歯がある場合、時期が来たら溶け始めます。破歯(はし)細胞という細胞が分泌する酸などにより、歯に含まれるリン酸カルシウムの一種であるハイドロキシアパタイトが溶けていきます。この破歯細胞は通常、歯が生え替わる時のみ現れますが、歯科矯正治療などで歯に強い力や長期間にわたる持続的な弱い力がかがった時などにも出てくることがあります。

生え替わる永久歯が何らかの原因で作られない場合や、生え替わる永久歯の位置や形に異常がみられる場合、乳歯がそのまま口の中に残ることが多いです。これは特に真ん中から5番目にある第二乳臼歯に起こりやすく、「晩期残存(=ばんきざんぞん)」と呼ばれます。歯科医師から「乳歯が残っていますね。」と言われた方もいらっしゃると思いますが、いずれ抜けてしまうことが多いため、その歯をどうするかを歯科医師と相談した方がいいでしょう。

注意したいのは、乳歯は永久歯より虫歯になりやすく、虫歯が広がりやすいつくりになっていることです。歯の神経と呼ばれる歯髄(しずい)にまで虫歯が広がると歯は死んで枯れ木と同じ状態になってしまいますが、乳歯の場合歯の表面を覆うエナメル質、その内側にある象牙質が永久歯に比べて薄いため、虫歯が歯髄まで広がりやすいです。また乳歯の表面を覆うエナメル質は永久歯のそれより未熟でやわらかいつくりになっているため、虫歯が奥深く進行する原因になります。

虫歯の部分は黒くなっているイメージがありますが、虫歯の初期の状態で見られる白く濁った部分ではハイドロキシアパタイトが溶けているため、放っておくと虫歯が広がる可能性があります。この場合、その後に生える永久歯のエナメル質などが十分できなかったり、永久歯の歯並びに悪影響を及ぼしたりするため、「いずれ生え替わるから治療しなくてもいいや」とは思わないでください。お子様の乳歯を見て「虫歯かも」と思ったら、早く歯科を受診しましょう。

◆中塚美智子 大阪歯科大学医療保健学部准教授。歯科医師、労働衛生コンサルタント、1級キャリアコンサルティング技能士

ひな祭り

2021年3月3日

年度末になり、慌ただしい時期ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

4月並みの暖かさで始まった3月ですが、今日、3月3日は『ひな祭り』です。

歯科医院なかやでも、受付の横にお雛様の飾りつけをしましたよ♪

ちょうど桃の花が咲く頃で、『桃の節句』とも呼ばれますが、女の子の健やかな成長と幸せを願って祝うひな祭り。

今も昔も、素敵な女性に成長してほしいという親の思いは不変ですね。

(そして男の子は素敵な男性に!)

男の子も、女の子も、いつも明るく笑顔を絶やさない人は、周りの皆から愛されます。

この先長い生涯、自信をもって笑顔を見せられるように、小さい頃から歯とお口のお手入れを習慣づけてあげてくださいね。

お子さんの時間のある春休みには、ぜひ歯医者で健診をおススメいたします。

新学期の前に、今一度お口の状態を確認してみてはいかがでしょうか。